Commodore 64

Der Commodore 64 gilt als Ikone der Heimcomputer-Ära, weniger wegen einzelner Zahlen als wegen seines Plattformeffekts. Ein Prozessor um die 1-MHz-Marke, 64 Kilobyte RAM und die Spezialchips VIC-II (Grafik) sowie SID (Sound) schufen eine für die Zeit beeindruckende audiovisuelle Basis, aber entscheidend war die Standardisierung: Millionenfach identische Geräte erzeugten ein dichtes Ökosystem aus Zeitschriften, Diskettenheften, Mailboxen, Demogruppen, Copy-Protection-Tricks, Lernsoftware und ernsthaften Büro-Workflows. Die Bandbreite reichte vom Schüler, der BASIC-Listings abtippte, bis zum Kleinunternehmen, das Angebote schrieb, Lager führte oder Etiketten druckte. Die Peripherie – Datasette, 1541-Diskettenlaufwerk, Drucker, Modems am User-Port – band den Rechner an lokale und überregionale Netze an und machte den Weg in BTX und Mailboxkultur frei. Der C64 steht damit für die Verlagerung von Rechen-, Lern- und Gestaltungsmacht aus dem Rechenzentrum an den Rand der Gesellschaft: Wer eine erschwingliche, gut dokumentierte und reparierbare Standardplattform besitzt, kann sich Kompetenzen aneignen, Workflows gestalten und formale Regeln – Dateiformate, Tastaturkürzel, Denkweisen – prägen. Gleichzeitig entstanden neue Gatekeeper, etwa in Form von Zeitschriftenredaktionen, Softwarehändlern und Kopierschutzmechanismen. „Demokratisierung“ bedeutete nicht Regellosigkeit, sondern neue Ordnungen, die in Wohnzimmern, Vereinsräumen und Schulen entstanden. Dass der C64 weltweit über zehn Millionen Mal verkauft wurde, ist dabei weniger Pointe als Mechanik: Masse schafft Gewohnheit – und Gewohnheit wirkt länger als jede Spezifikation.

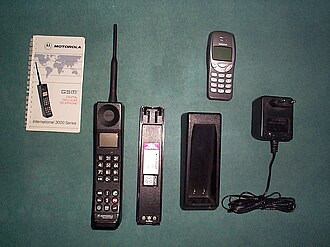

Motorola International 3200

Das International 3200 markiert den Übergang vom exklusiven Autotelefon zur tragbaren Idee „immer erreichbar“. Als eines der ersten weit verbreiteten GSM-Handys in Deutschland war es schwer, kantig und im Funktionsumfang auf Telefonie (und sehr rudimentäre Kurzdienste) beschränkt – doch genau darin lag seine Wirkmacht: Wer dieses Gerät trug, signalisierte Verfügbarkeit, Handlungsfähigkeit und Zuständigkeit jenseits des Schreibtischs. Technisch brachte GSM digitale Sprachübertragung und SIM-basierte Authentifizierung; organisatorisch brachte es Tariflogiken, Netzausbaupläne und Preisstrukturen, die Erreichbarkeit zunächst zum Privileg derjenigen machten, deren Firma oder Einkommen die hohen Anschaffungskosten und Minutentarife trug. In Branchen mit Zeitkritik – Bau, Außendienst, Journalismus, Logistik – verschob das 3200 Verantwortlichkeit und Takt: Rückrufschleifen wurden kürzer, Entscheidungen wanderten aus der Besprechung in den Straßengraben oder auf den Bahnsteig. Zugleich blieb die Infrastruktur spürbar: Funklöcher waren normal, Akkus forderten Disziplin, die lange Antenne symbolisierte technische Kompromisse. Das 3200 steht damit für die Sozialisierung einer Norm, die später selbstverständlich wurde: Nicht „Ich rufe zurück, wenn ich am Schreibtisch bin“, sondern „Du hättest anrufen können“. Erreichbarkeit verändert Erwartungshorizonte – und diese Erwartung ist eine Form sozialer Macht, deren Kosten anfangs bewusst waren, bevor Flatrates sie unsichtbar machten.

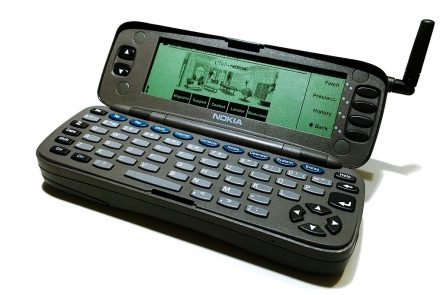

Nokia 9000 Communicator

Der Nokia 9000 Communicator übersetzte das Bild vom „Büro in der Tasche“ in Hardware: Aufgeklappt bot er ein breites Display und eine vollwertige Tastatur, geschlossen war er ein klassisches GSM-Telefon. E-Mail, Fax, Adressbuch, Kalender und ein rudimentärer Webzugang liefen über leitungsvermittelte Datenverbindungen mit 9,6 kbit/s – langsam und teuer, aber zuverlässig genug, um unterwegs Termine umzubauen, Texte gegenzulesen, Dokumente anzufordern oder Rückrufe gezielt zu platzieren. Im Inneren arbeitete ein x86-kompatibler Prozessor mit einem auf GEOS basierenden System; außen signalisierte die Bauform ein „Chefgerät“, das nicht Unterhaltung, sondern Koordination versprach. Der Communicator verschob dabei nicht „das Internet“ in die Hosentasche, sondern organisatorisch kontrollierte Informationsflüsse: Gateways, Einwahlknoten, Unternehmens-Adressbücher und Kostenstellen bestimmten, was mobil sein durfte. In der Praxis wurde das Gerät zur Schaltstelle für Führungskräfte auf Reisen, in Zügen und Flughäfen – der Laptop blieb im Koffer, die Telefonkonferenz rückte näher an den Alltag. Die hohen Anschaffungskosten machten deutlich, dass hier nicht Massenkommunikation, sondern Mobilisierung von Entscheidungskompetenz eingekauft wurde. Der Communicator ist damit ein früher Prototyp des „Executive Computing“: Er verbindet technische Reduktion (wenige, dafür robuste Funktionen) mit symbolischer Überhöhung (Tastatur = Kontrolle) und zeigt, wie Hardware soziale Rollen operationalisiert.